武汉卫星产业园是中国首个数字化、智能化小卫星研发、制造、应用中心,2年寒暑,800多个日夜,项目团队乘风破浪、披荆斩棘,让党旗在基层一线高高飘扬。

职责所在 开辟“荒漠”建“绿洲”

从武汉火车站下车,沿着气势磅礴的长江一路东行,40公里路途览尽江城英雄风光,抵达武汉国家航天产业基地卫星产业园,高楼林立、绿意盎然,然而2年前的今天,此处还是一片寥无人烟的“荒漠”。

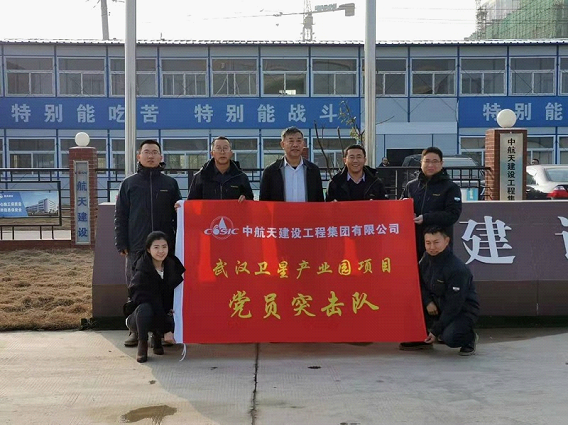

开工初期,由于劳务人员不足,项目部便组建了党员突击队,把初心融入使命,把使命抗在肩上,头顶烈日,手持铁锹,脚踩烂泥,一点点挖沟培土,抢工临建。

火炉武汉名不虚传,平均气温37度以上,加之现场尘土飞扬,让人颇有窒息之感。

“那时候干活都是干着出去,湿着回来,忙的时候来不及换洗,一件衣服要被打湿好几遍,胳膊都蜕了好几层皮。” 59岁的老党员郑邢生回忆到。

习近平总书记曾说过,幸福是奋斗出来的,他们撸起袖子加油干,把一片‘荒漠’变成‘绿洲’,作为航天人,作为9500多万党员中的一份子,这点苦不算什么。

责任所至 攻坚克难勇担当

该项目不仅意义重大,工程体量和难度同样很大,并且工期极短,加上南方雨季和武汉军运会影响,半年时间从开工到封顶几乎是不可能完成的任务。

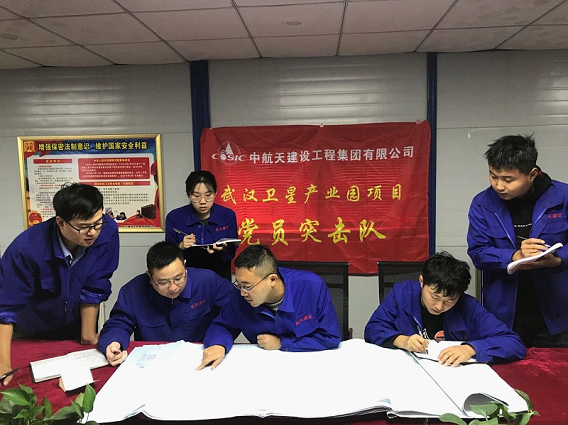

为按期保质完成建设任务,项目党小组熬了好几个大夜,研讨出三大法宝。一是应用BIM技术提质增效,组建BIM设计小组,针对结构复杂、系统繁琐的单体进行BIM深化设计,有的放矢,缩短工期。二是采用新型盘扣式脚手架,虽然成本比普通碗扣式脚手架增加20%,但安装效率提高了一倍。三是应用方圆扣柱模板支撑体系,安装仅需20分钟,两人即可完成,支模效率大大提高。

2个月时间打完2366根桩预应力管桩,一个半月开挖土方7万多立方米,100天如期冲出“正负零”,121天6个建筑单体全部实现主体结构封顶。

他们争分夺秒,抢工期、抓进度、保质量,提前1个月完成建设任务,为我国首条小卫星智能生产线首颗卫星下线赢得了时间。在卫星下线活动期间,项目部对各项风险进行评估,针对突发事件编制应急预案,合理安排人员、物资等,全力保障活动顺利进行。

“苦心人天不负,三千越甲可吞吴。”项目先后荣获湖北省建筑工程安全文明施工现场、湖北省建筑结构优质工程,成为了名副其实的京外项目典范。

形势所需 无私奉献战疫情

2020年初,突如其来的新冠疫情,给地处武汉的项目造成了极大的冲击。3月22日武汉还未解封,项目便提报了复工申请,3月23日获批返鄂后,党员突击队率先垂范、毅然逆行,驱车千里,奔赴武汉,并携带大量防疫、生活物资,为后期返岗职工做好准备。“我不但是项目第一负责人,更是一名共产党员,希望大家都能跟上我的脚步。”项目经理刘国良如是说。

在新洲区政府、航天专班等多个部门的协助下,项目成为湖北省首批复工复产的在建项目。在武汉全面解封之前,项目复工复产率已经达到了80%。

哪里有困难,哪里就有党员,攻坚阶段,突击队再次临危受命,充分发挥党员先锋模范作用,一方面防疫抗疫、一方面抢险抗洪、另一方面紧抓生产,三管齐下,取得了良好的效果。

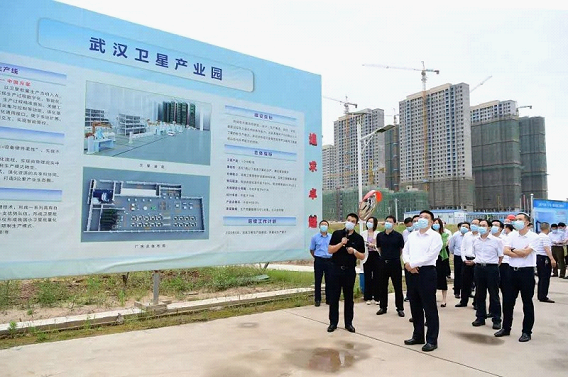

项目受到了诸多领导的关注,航天科工党组书记、董事长袁洁,党组副书记、总经理刘石泉,时任武汉市委副书记、市长周先旺,都曾前往项目调研。项目先后被央视新闻、新华社等多家媒体宣传报道,中航天也被评为武汉建筑业抗击新冠疫情“先进企业”。

奋斗路上初心如磐,夜与晨中笃行致远。他们是蓝色的身影在武汉风雨中无畏穿梭,他们让红色的旗帜在江城大地上高高飘扬。(文/张明硕)

|