——中国航天科工航天建设在装配式建筑方面的创新探索侧记

盖房子会像搭积木一样简单吗?多年前有款叫“搭房子”的手游很流行,在最合适的时间点击屏幕,放下摇摆的楼块,建成高楼,而真正的搭积木建房子如今已成为现实。

这在行业内被称为“装配式建筑”。近年来,国家及地方不断出台相关政策推动装配式建筑发展,中国装配式建筑的市场规模巨大,新的风口已经形成。

在此背景下,中国航天科工集团有限公司航天建设积极把握机遇,不仅将发展装配式建筑作为大方向,并且充分发挥航天基因优势,在自己所擅长的工业建筑和公共建筑方面进行装配式的大胆探索与创新。

前所未有

夏日炎炎,来到航天建设在河北唐山的一个工地,目光所及之处完全看不到印象中传统建筑工地尘土飞扬、杂物堆积的场景,附近一个车间内,新型装配式建筑生产线一派繁忙景象,一个个成型的建筑装配模块接连不断地从生产线上推出。

在流水线上批量生产的墙板、梁等建筑构件运到工地,借助于塔吊等设备,经过建筑工人像搭积木一样的拼装,高楼拔地而起。

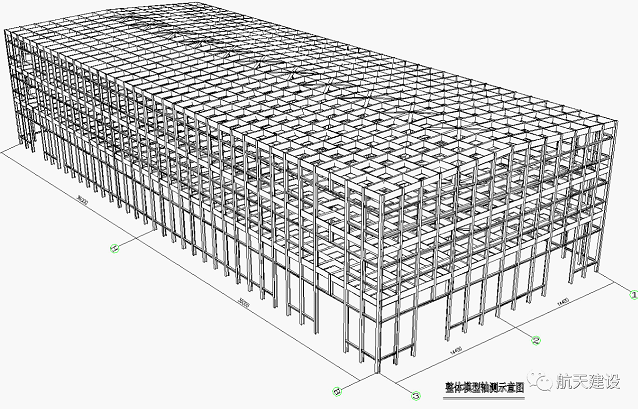

在这里,航天建设技术中心自主创新研发的国际首例大跨度、大空间、大负载的结构体系技术成果——“装配式混凝土多层大跨度结构体系”实体项目测试任务正在成功收尾。

风口下,已成为市场新宠的装配式建筑雨后春笋般出现,并不算稀有,光装配式工厂在唐山就有几十家。但航天建设这次成功完成测试的装配整体式混凝土多层大跨公共建筑项目在国际上算是首例。

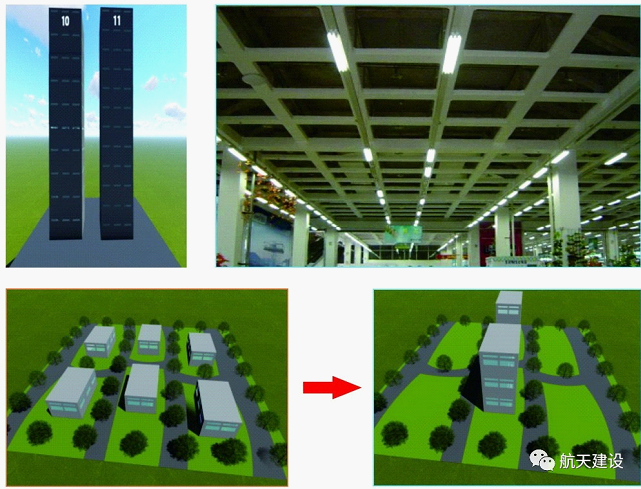

简单来说,比如体育场等公共建筑,目前多是单层建筑,多层的概念是把几个体育场馆垒起来,实现节约土地。在城市土地紧缺的今天,多层大跨公共建筑已成为发展趋势。这种结构体系在节省建筑用地、节约工程造价、缩短建设周期等方面具有显著效果。

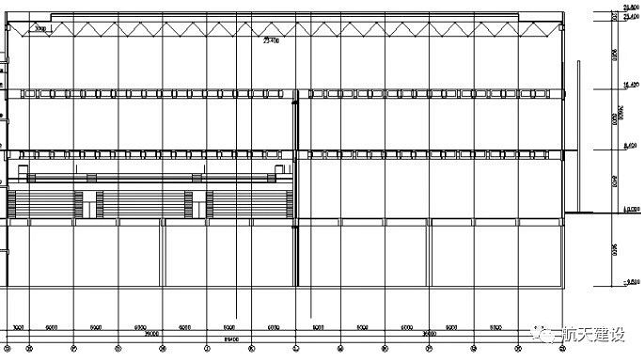

比如黑龙江中医药大学的文体中心就设计成了地下一层、地上三层的建筑,平面尺寸 78米x57米,共有12个篮球场,创国内外设计先例,并在中俄大学生运动会时发挥了重要作用。

但目前所有的案例都是现浇的,由于该结构体系的特殊组成,多层大跨结构在现场混凝土浇筑作业时施工难度高、耗费工时较长是目前工程推广中的主要难点。于是,航天建设将此结构与装配式创新结合,实现构件装配一体化。

“以建造40米×60米体育馆建筑作为对比,该结构体系能获得比其他实现该功能的结构体系节约造价30%,提高利用率20%的效益。”航天建设技术中心副主任、项目负责人王其明举例进行对比,“以建造6个单层大跨度工业厂房为例,通过使用该体系建6层大跨度(24米跨)工业厂房,为国家最多可节约80%的建筑用地。”

在当地从业几十年的建筑加工厂负责人看来,“这是个新鲜事物,之前从没做过这种预制构件,结构好看,空间大,未来应该会很吃香。”

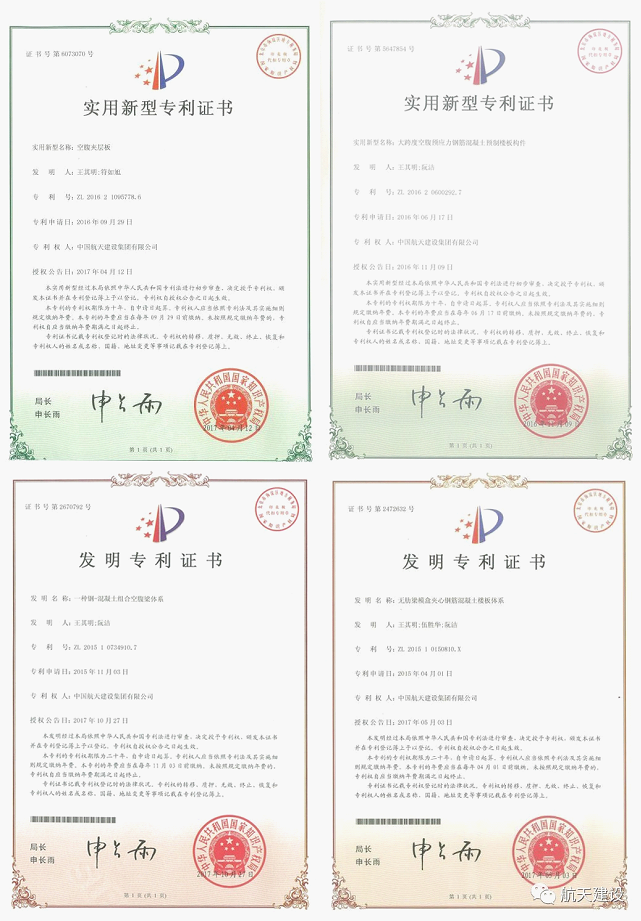

目前,航天建设这种整体结构已经获得了多项发明专利,“对于业内来说,这种类型的装配式难度很大,必须经过系统研发才能做出来。”王其明说。

特立独行

2016年3月5日政府工作报告提出要大力发展钢结构和装配式建筑,提高建筑工程标准和质量。

“未来10年,中国装配式建筑的市场规模将累计达到2.5万亿元,市场发展空间十分巨大。”中国房地产业协会负责人在一次研讨会上表示。

装配式是建筑产业的重要落脚点,近年来,航天建设一直致力于这方面的创新研究探索,不断利用自身行业优势和科研优势,开展技术创新和实践探索。

三年前,航天建设在做整体科技创新技术发展规划时,列出了几个重点发展的方向,建筑产业化就是重点之一,而装配式建筑则是产业化发展的一个重要方向。在如何发展装配式建筑方面,前期做了很多研究和规划。

“在分析时,发现我们在工业建筑和公共建筑等方面相比于民居更有优势。” 航天建设科技与信息化部部长阮洁介绍说,“我们的特色在于多年深耕航天工业化工厂类建筑和工业建筑,在这方面有很多积累,不缺实践和业绩。”

于是,航天建设技术中心的院士专家工作站积极响应,在马克俭院士的带领下,一起探索产业化发展道路,他们最终瞄准工业建筑和公共建筑,以此形成自己的特色。

“构件的设计、制造技术等都已经相对成熟,要做出我们的特色,必须从根上入手,真正拥有自己的结构体系才是原创性的。”阮洁说道。

作为主要负责人,从立项到试验完成,王其明深知其中的艰辛。如何实现预制装配式,怎么做成产业化,怎么拆分,怎么连接,怎么吊装,创新探索的每一步都要经受各种考验。

当时,在吊装过程中,调节构件的移动问题很棘手,一个构件足有三吨重,竟要做到毫米级误差的对接,经过多次论证,最终找到了解决方案。

标准化生产也是一个很大的难题,如果一套模板能够生产出来所有的标准构件,这样就能实现产业化,经过与专家不停地研究与论证,做了两套试验模板,光试件就打了好几个。

从试件制作到吊装再到试验,王其明即要把关工程质量又要兼顾协调项目各方及研究工作,不断奔波,在试验阶段,他几乎每天都戴着安全帽待在工地把控每个环节,衣服和鞋子上都是土。

“在粘贴应力应变片的时候要蜷着身子站在距离地面5米多高的架子上,王老师都是自己去操作,一贴就是一下午。”当时跟随项目实习的研究生万里源回忆说。

来源:中国航天报

作者:中国航天报社记者 郑恩红

|